世界百科知识大全书籍:从碎片化阅读到系统化知识体系的转变指南

那个改变我知识视野的午后

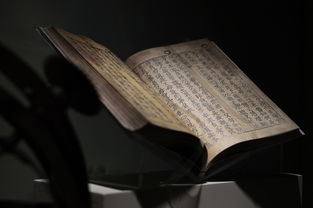

记忆里那个周六下午的阳光特别温暖。我坐在社区图书馆靠窗的位置,原本只是想找本小说打发时间。书架转角处,一套深蓝色封面的《世界百科知识大全》意外闯入视线。厚实的精装本整齐排列,书脊上烫金的标题在阳光下微微发亮。

随手抽出第一卷,翻开扉页的瞬间就被震撼了。彩色的世界地图跨页展开,旁边标注着各大洲的地理特征和人文概况。那种系统化的知识呈现方式,和我平时在手机里刷到的零散信息完全不同。我记得当时盯着北欧峡湾的图片看了很久,原来冰川侵蚀形成的地貌是这样壮观。

那套书就像一扇突然打开的大门。从宇宙起源到文明发展,从动植物分类到科技突破,所有知识都被精心编织成完整的网络。那个下午我完全忘记了时间,直到管理员提醒闭馆,才发现自己保持同一个姿势读了三个多小时。

第一本世界百科知识大全书籍的选择历程

离开图书馆后,拥有属于自己的百科全书的念头就再也挥之不去。我开始比较各种版本,这个过程比想象中复杂得多。市面上的百科类书籍实在太多,单卷本、多卷套书、儿童版、成人专业版,让人眼花缭乱。

我花了整整两周时间研究。线上书店的评论区翻了几十页,实体书店也跑了好几家。最后锁定在三套备选方案:一套是英国某知名出版社的全球畅销版本,插图精美但价格偏高;另一套是国内权威机构编译的版本,内容更贴合本土读者需求;还有一套是近年新出的数字化配套版本,附带AR增强现实功能。

选择困难的时候,一位书店老店员的话点醒了我:“百科全书不是装饰品,关键是你会不会经常去翻它。”这句话让我意识到,购买百科全书的初衷是为了获取知识,而不是追求表面的华丽。最终选择了那套国内编译的版本,虽然装帧相对朴素,但内容编排更符合我的阅读习惯。

从购买到阅读的完整体验

下单后的等待出奇漫长。快递送达那天,我特意提前下班回家。打开纸箱时闻到的新书油墨香,现在还记得很清楚。八卷本整齐码放在定制书盒里,每本都带着淡淡的纸张气息。

最初的阅读计划是严格按照顺序从第一卷开始,但很快发现百科全书更适合跳跃式阅读。某个词条提到的相关内容会激发新的好奇心,于是顺着书末的索引找到下一个条目。这种知识探索很像在玩解谜游戏,从一个点出发,不知不觉就串联起整个知识面。

我习惯在周末早晨泡杯茶,随机翻开任意一页开始阅读。有时是了解非洲草原的生态系统,有时是研究文艺复兴时期的艺术流派。书页边缘渐渐多了些铅笔写下的笔记,某些特别感兴趣的领域还会贴上彩色标签。这套书慢慢成了我的知识坐标,遇到任何陌生概念,第一反应就是“去查查百科全书怎么说”。

纸质书的触感确实很特别。手指划过略带粗糙的铜版纸,彩色插图在自然光下显得格外生动。这种阅读体验,是滑动电子屏幕永远无法替代的。

系统化知识体系的建立过程

翻开百科全书前,我的知识储备像散落一地的拼图碎片。知道恐龙生活在远古时代,却不清楚它们具体出现在哪个地质时期;听说过光合作用,但说不明白光反应和暗反应的区别。百科全书帮我找到了那张完整的拼图底板。

最开始只是随意翻阅,直到有天想查“丝绸之路”这个词条。书里不仅标注了主要路线,还串联起张骞出使、罗马帝国对中国丝绸的痴迷、沿线城市的兴衰变迁。旁边附了张时间轴,把丝绸之路的兴衰与同时期世界各大文明的发展并列对照。这种立体化的知识呈现让我突然开窍——原来历史事件不是孤立存在的。

我试着用百科全书的方法整理自己的知识框架。准备了个笔记本,按照“时空坐标”记录重要概念。比如读到“工业革命”,会同时记下它发生时中国正处于哪个朝代,同期美洲在发生什么。这种跨地域的关联思考,让很多原本模糊的概念突然变得清晰起来。

记得有次和朋友讨论全球气候变暖,我能准确说出近百年气温变化曲线,还提到小冰期对欧洲历史的影响。朋友惊讶地问怎么记得这么清楚,其实只是刚在百科全书里读过相关条目。系统化的知识就是这样,一旦在脑海里形成网络,提取时自然会带出整个知识簇。

从碎片化阅读到深度学习的转变

以前我也习惯刷手机获取信息,一篇篇短文看下来似乎懂了很多,合上手机却什么也说不出来。百科全书改变了这种浅尝辄止的阅读模式。

某个周末下午,原本只想查查“咖啡”的词条,结果从咖啡豆品种一路读到全球贸易路线、萃取化学原理、甚至咖啡因对人体代谢的影响。三个小时不知不觉过去,书桌上摊开了五本相关卷册。这种由好奇心驱动的深度探索,比算法推送的碎片信息过瘾得多。

我开始主动给自己设置“主题周”。比如这周专注天文,就从宇宙大爆炸读到系外行星探测;下周研究建筑,对比哥特式与巴洛克式的区别。每个主题都会做思维导图,把分散的知识点串联成有机整体。这种学习方法带来的满足感,远胜于在社交平台收藏一百篇“干货文章”。

最明显的改变发生在工作中。作为市场策划,以前写方案总是堆砌零散数据。现在会先构建知识框架:产品技术沿革、行业发展脉络、用户需求变迁,再把具体数据填充进去。同事说我的方案突然有了“骨架”,其实只是学会了百科全书式的结构化思维。

百科知识在日常生活中的实际应用

很多人觉得百科全书的知识离生活很远,我的体验恰恰相反。那些看似遥远的知识,常常在意想不到的地方派上用场。

上个月家里水管漏水,维修师傅提到需要更换“陶瓷阀芯”。我立即联想到在百科全书里读过的特种陶瓷材料,顺口问了句是不是氧化锆陶瓷。师傅愣了一下,笑着说我是他遇到第一个懂这个的业主。后来他特别认真地解释了不同材质阀芯的优缺点,这种专业层面的交流让整个维修过程特别顺畅。

带孩子去动物园也变成了生动的课堂。看到火烈鸟时,不仅能说出它们粉色羽毛来自食物中的类胡萝卜素,还讲了东非纳特龙湖为什么能聚集数百万只火烈鸟。孩子听得入迷,周围其他游客也悄悄凑过来听。这种把百科全书知识转化成生活故事的能力,让亲子时间变得更有质量。

甚至装修房子时,百科全书里的色彩学、光影原理都帮了大忙。根据北向房间的光线特点选择合适的墙色,参照人体工程学设计书架高度。工长好奇地问我是不是学过设计,其实只是把分散的知识点用在了对的地方。

百科全书最大的魔力,是让世界变得可以理解。现在遇到任何现象,第一反应不再是简单归类,而是思考它背后的系统关联。这种认知模式的转变,或许才是阅读百科全书带来的最大财富。

不同类型百科书籍的收集心得

书房靠窗的那个书架专门留给百科全书,从地面一直延伸到天花板。最上层是几套精装大部头,中间层按主题分类摆放,最下层留着给经常翻阅的平装本。这种摆放方式是在不断试错中形成的。

刚开始收藏时犯过贪多的毛病。有次在二手书店看到整套《不列颠百科全书》,价格便宜得让人心动,毫不犹豫就搬回了家。结果发现这套是二十年前的版本,很多科学发现和统计数据都已过时。现在这本书架角落吃灰,提醒我收藏百科全书的第一个原则:时效性比价格更重要。

不同类型的百科全书各有妙用。综合类百科全书适合构建知识框架,我收藏的《中国大百科全书》和《大美百科全书》就属于这类。专题类百科全书则用来深化特定领域,比如《剑桥天文百科全书》和《牛津艺术百科全书》。还有按读者年龄划分的版本,给孩子准备的《儿童趣味百科全书》语言生动配图丰富,自己用的专业版本则更注重知识深度。

记得有次在图书馆发现一本1978年版的《苏联大百科全书》,虽然内容带着明显的时代烙印,但里面关于中亚地区的民俗记载特别详细。这本绝版书让我意识到,老版本百科全书在特定领域反而有独特价值。现在我会特意收藏一些不同年代的版本,对比阅读能清晰看到人类认知的演进轨迹。

收藏百科全书最享受的是那种“连线成网”的乐趣。上周研究植物传播方式,把五本不同时期的生物百科全书摊开对比,发现早期版本着重描述现象,近年版本则增加了基因层面的解释。这种知识演进的轨迹,比单看任何一本都更有收获。

优质世界百科知识大全书籍的推荐标准

朋友常让我推荐百科全书,我总结出几个简单实用的判断标准。首先是出版机构的专业声誉,老牌出版社在作者团队和内容审核上通常更可靠。但这不意味着小出版社就不好,关键看编委会名单里有没有该领域的权威学者。

内容编排方式特别重要。优质的百科全书应该有清晰的检索系统,除了常规的音序索引,最好还有主题索引和人名索引。插图质量也很关键,去年帮表妹选百科全书时,发现同一主题的两种版本,一种用模糊的黑白示意图,另一种配了高清解剖图,知识传达效果天差地别。

我特别在意知识的呈现逻辑。好的百科全书不会简单罗列事实,而是会展现知识间的关联。比如在“茶叶”词条里,除了介绍品种和产地,还应该涉及制茶工艺的化学原理、茶文化的历史流变、甚至全球茶叶贸易的经济学。这种立体化的知识网络,才是百科全书的精髓所在。

更新机制是很多人忽略的一点。有套很受欢迎的百科全书价格实惠,仔细一看最新修订居然是十年前的。现在知识更新速度这么快,特别是科技和医学领域,五年前的数据可能已经过时。我倾向于选择有在线更新服务的版本,或者至少是近三年修订过的。

装帧质量反而排在最后考虑。精装本确实更耐用,但如果预算有限,内容扎实的平装本是更明智的选择。毕竟我们买的是知识,不是装饰品。

如何选择合适的购买渠道和版本

买百科全书走过的弯路足够写本指南了。最初只在电商平台按销量排序选购,后来发现这种方法很容易错过更适合的版本。现在我会根据不同需求选择不同渠道。

新品百科全书首选出版社直营渠道。去年买《世界建筑百科全书》时比较过多个平台,最后在出版社官网找到限量版,比普通版多了建筑师手稿复刻页,价格却只贵一点。这类专业书籍,出版社官网经常有读者不知道的特别版本。

二手书市场藏着不少宝贝。城市图书馆每年会处理一批旧版百科全书,虽然知识更新不及时,但印刷质量和装帧往往比现在的新书还好。我收藏的那套《艺术与文明百科全书》就是从图书馆拍卖会淘来的,牛皮封面和烫金书脊至今完好如初。

版本选择上吃过亏后变得谨慎了。给孩子买百科全书要特别注意语言适配性,翻译版本有时会丢失原文的韵律感。去年买的某套译自德国的自然科学百科全书,中文表述特别生硬,后来换了国内专家编写的版本,孩子反而更爱看。

电子版和纸质版的搭配使用是个好办法。我在平板电脑里存着几套电子百科全书,方便随时检索。但深度阅读时还是更喜欢纸质书的触感,特别是需要前后对照查阅时,摊开几本书比在多个窗口间切换顺畅得多。

最超值的购买经历发生在去年冬天。某出版社清仓处理上一版百科全书,全套三折。虽然新版增加了10%的内容,但基础框架完全一样。对刚入门的人来说,这套书的知识密度已经足够。有时候不必追求最新,合适的就是最好的。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。